끝이 좋으면 다 좋아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

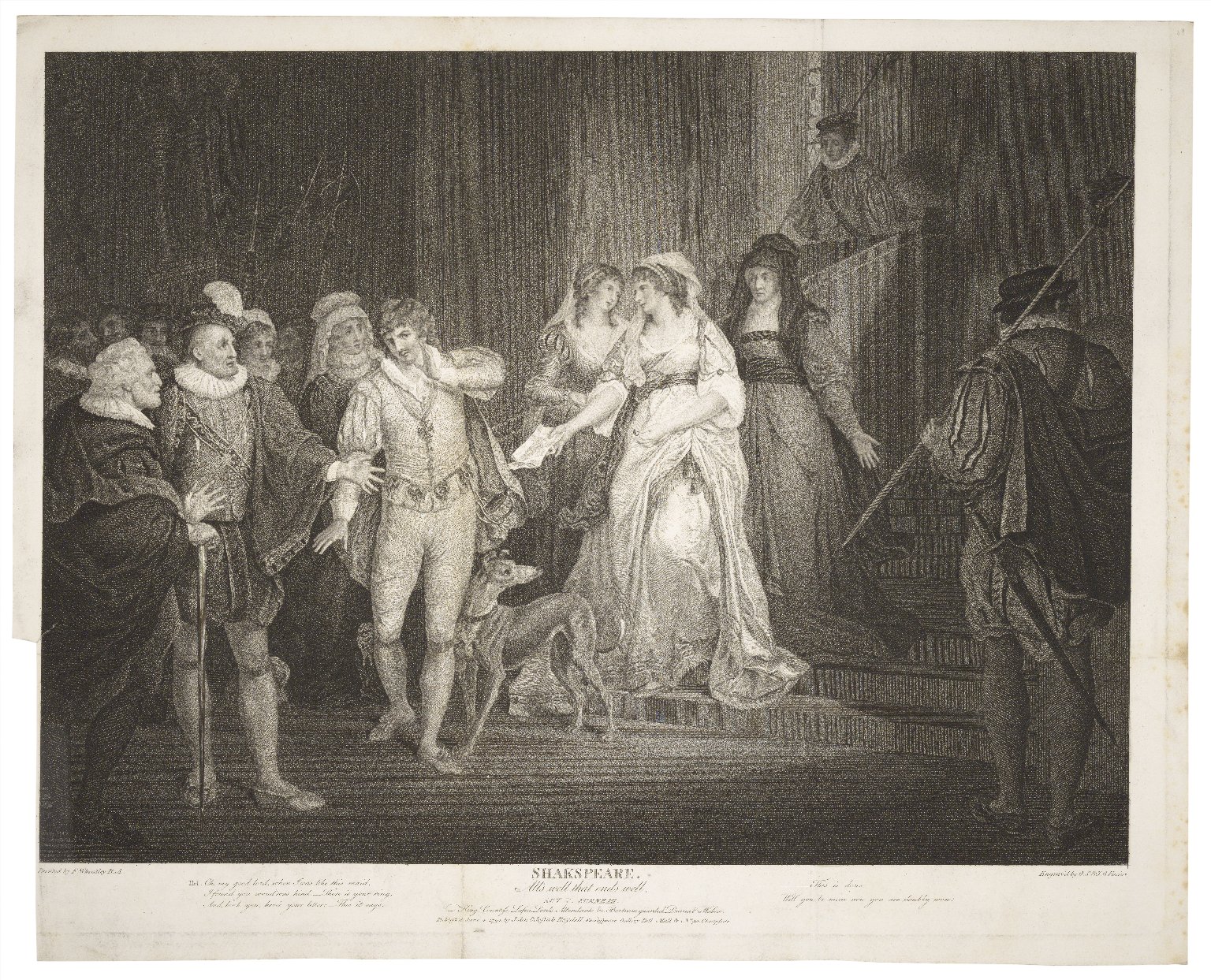

《끝이 좋으면 다 좋아》는 윌리엄 셰익스피어의 희곡으로, 신분 차이를 극복하려는 헬레나의 사랑과 결혼, 그리고 버트럼의 갈등을 다룬다. 헬레나는 프랑스 왕의 병을 치료한 후 버트럼과의 결혼을 허락받지만, 버트럼은 이를 거부하고 전쟁에 참여한다. 헬레나는 다이애나의 도움을 받아 침대 트릭을 통해 버트럼의 사랑을 얻고, 결국 국왕 앞에서 버트럼의 인정을 받는다. 이 작품은 동화적 요소, 성 역할의 전복, 냉소적 현실주의가 혼합된 독특한 특징을 가지며, 헬레나의 캐릭터에 대한 다양한 해석을 낳는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1600년대 희곡 - 십이야

《십이야》는 윌리엄 셰익스피어가 쓴 희극으로, 난파로 헤어진 쌍둥이 남매를 중심으로 사랑, 정체성, 사회적 혼란, 젠더 역할 등을 탐구하는 이야기이다. - 윌리엄 셰익스피어의 희극 - 사랑의 헛수고

《사랑의 헛수고》는 윌리엄 셰익스피어의 희극으로, 나바라 왕과 귀족들이 학문에 전념하려다 여성들을 만나 맹세가 깨지는 과정을 언어유희와 풍자로 그린 작품이다. - 윌리엄 셰익스피어의 희극 - 한여름 밤의 꿈

《한여름 밤의 꿈》은 셰익스피어가 쓴 희극으로, 아테네 공작의 결혼 축하 행사와 숲 속 요정 세계를 배경으로 사랑, 환상, 꿈과 현실의 경계를 넘나드는 인물들의 관계를 그린 작품이다.

2. 등장인물

등장인물은 다음과 같다.

- 프랑스 왕

- 피렌체 공작

- 루시용 백작 버트램

- 루시용 백작 부인 (버트램의 어머니)

- 라바치 (루시용 백작 집의 광대)

- 헬레나 (백작 부인의 보호를 받는 여인)

- 라페우 (늙은 영주)

- 파롤레스 (버트램의 추종자)

- 카필레트 (피렌체의 늙은 미망인)

- 다이애나 (카필레트의 딸)

- 루시용 백작 부인의 집사

- 비올렌타 (유령 등장인물)

- 마리아나 (미망인의 이웃)

- 소년 하인

- 병사, 하인, 신사, 궁정 사람들

주요 등장인물의 간략한 설명은 다음과 같다.

; 헬레나

: 루시용 백작 부인에게 보호받으며 버트럼을 짝사랑하는 고아.

; 버트럼

: 루시용 백작. 신분이 낮은 헬레나와의 결혼을 싫어한다.

; 루시용 백작 부인

: 버트럼의 어머니. 헬레나를 아낀다.

; 리날도

: 루시용 백작 부인의 집사.

; 라바치

: 루시용 백작가의 광대.

; 페롤레스

: 버트럼의 가신. 말재주가 좋다.

; 프랑스 왕

: 헬레나에게 병을 고침 받는다.

; 피렌체 공작

: 프랑스 왕에게 원군을 요청한다.

; 라퓨

: 늙은 귀족. 헬레나에게 동정심을 느낀다.

; 두 명의 프랑스 귀족

: 버트럼의 편지를 루시용 백작 부인에게 전달한다.

; 캐필렛

: 피렌체의 미망인.

; 다이애나

: 캐필렛 미망인의 딸.

; 바이올렌타, 마리아나

: 캐필렛 미망인의 이웃.

2. 1. 헬레나

헬레나는 명의 제라드 드 나본의 딸이다. 버트람을 짝사랑하여 프랑스의 국왕의 병을 고쳐 주고 우여곡절 끝에 버트람에게 인정받는다.[1] 헬레나는 로시용 백작부인에게 보호받으며 버트럼을 짝사랑하는 고아이다.[1]2. 2. 버트람

로실리온 백작. 처음에는 헬레나와의 결혼을 받아들이지 않다가, 여러 일을 겪은 후 헬레나를 인정하고 사랑하게 된다.[1]분류:끝이 좋으면 다 좋아

2. 3. 로실리온 백작 부인

루시용 백작 버트람의 어머니이자 헬레나의 후견인이다. 헬레나를 아끼며, 헬레나의 마음 씀씀이에 감동하여 아들 버트람과 헬레나의 결혼을 허락한다.[1]2. 4. 프랑스 왕

헬레나는 병을 고쳐준 답례로 프랑스 왕은 버트럼과의 결혼을 허락한다.[1]2. 5. 패롤리스

버트럼의 가신. 허풍쟁이이며 비열한 인물이다.[1]2. 6. 라퓨

라퓨는 늙은 귀족으로, 헬레나에게 동정심을 느끼며 버트럼에게 조언한다.[1]2. 7. 기타 등장인물

- 프랑스 왕

- 피렌체 공작

- 카필레트 (피렌체의 늙은 미망인)

- 다이애나 (미망인의 딸)

- 비올렌타 (유령 등장인물)

- 마리아나 (미망인의 이웃)

- 병사, 하인, 신사, 궁정 사람들

3. 줄거리

명의인 아버지가 죽자 그의 딸 헬레나는 후견인인 로실리온 백작 부인의 집으로 들어간다. 그곳에서 백작 부인의 아들 버트람을 만나 짝사랑하게 되지만 버트람은 관심이 없다. 헬레나는 버트람을 쫓아 파리로 건너가 프랑스 국왕의 병을 고쳐 주고 그 대가로 버트람과 결혼하지만, 버트람은 이를 받아들이지 않는다.

헬레나는 프랑스-스페인 백작 부인의 낮은 신분의 후견인이며, 백작 부인의 아들 버트램을 사랑한다. 버트램은 아버지의 뒤를 이어 프랑스 국왕의 시종으로 파리로 간다. 헬레나는 국왕에게 치료사로서 봉사하겠다고 제안하고, 자신의 목숨을 걸고 치료를 보장한다. 국왕이 죽으면 처형되고, 살아나면 궁정에서 남편을 선택할 수 있는 조건이었다.

국왕은 치료되었고 헬레나는 버트램을 선택했지만, 버트램은 가난함과 낮은 신분 때문에 그녀를 거부한다. 국왕은 강제로 결혼을 시키지만, 버트램은 결혼식 후 작별의 키스조차 없이 이탈리아로 전쟁에 나선다. 그는 헬레나가 자신의 아이를 낳고 자신의 가문의 반지를 얻은 후에야 결혼하겠다고 말한다. 헬레나는 백작 부인에게 돌아가고, 백작 부인은 아들의 행동에 경악하며 헬레나를 버트램 대신 자신의 딸로 여긴다.

이탈리아에서 버트램은 성공적인 전사가 되었고, 지역 귀부인의 처녀 딸 다이아나에게 반하게 된다. 헬레나는 버트램을 따라 이탈리아로 가서 다이아나와 친구가 되고, 헬레나가 버트램과 잠자리를 갖도록 한다. 다이아나는 헬레나의 반지와 교환하여 버트램의 반지를 얻는다. 헬레나는 버트램이 모르는 사이에 결혼을 완성하고 그의 반지를 받는다.

헬레나는 자신의 죽음을 위장하고, 버트램은 그녀로부터 자유로워졌다고 생각하고 집으로 돌아온다. 버트램은 프랑스 영주의 딸과 결혼하려 하지만, 다이아나가 나타나 약혼을 깨뜨린다. 헬레나가 나타나 반지 교환에 대해 설명하고, 버트램의 도전을 완수했다고 발표한다. 버트램은 그녀에게 사랑을 맹세하고, 모든 것이 잘 끝난다.

버트램의 불충한 친구 파롤레스에 대한 이야기가 있다. 헬레나, 라퓨, 백작 부인, 광대 라바치, 그리고 두 명의 영주 듀메인은 파롤레스가 허풍선이 겁쟁이라는 것을 알지만, 버트램은 그를 데리고 전쟁에 나선다. 두 영주는 버트램에게 진실을 알리기 위해 함정을 설치한다. 파롤레스가 전투에서 잃어버린 북을 가져오기 위해 적의 영토로 건너가도록 설득하고, 적군 병사로 위장하여 그를 납치한다. 버트램이 지켜보는 앞에서 파롤레스는 친구들을 배신하고 버트램의 성격을 다이아나에게 경고하는 편지를 넘긴다.

작품의 줄거리는 조반니 보카치오의 작품 『데카메론』에 수록된 삽화(제3일 제9화)를 바탕으로 하고 있지만, 셰익스피어가 직접 읽은 것은 윌리엄 페인터의 영문 번역 『쾌락의 궁전』(''Palace of Pleasure'', 1566년)으로 추정된다.

3. 1. 1막

최근 아버지를 여읜 루시용 백작 버트람은 가신인 페롤레스와 함께 프랑스 국왕에게 알현하러 가면서, 공을 세우려는 굳은 의지를 품고 파리로 떠난다. 버트람의 어머니인 루시용 백작 부인에게 거두어진 아름다운 고아 헬레나는 버트람을 은밀히 사모했지만, 신분 차이로 인해 마음을 전할 수 없었다. 마침 프랑스 국왕이 심각한 병에 시달리자, 헬레나는 뛰어난 의사였던 아버지에게 물려받은 비전의 처방전으로 국왕을 치료하고 그 대가로 버트람과의 결혼을 허락받으려는 계획을 세운다. 이 계획을 눈치챈 집사의 보고를 받은 루시용 백작 부인은 헬레나를 심문하고, 자신의 아들에 대한 헬레나의 강한 애정을 확인한다. 분수에 맞지 않는 소망을 품은 것에 대해 부끄러워하는 헬레나에게 용서를 베풀 뿐만 아니라 필요한 비용과 인력까지 지원하는 배려를 한다.[1]3. 2. 2막

지인들이 피렌체의 전쟁에 참전하는 것을 보면서, 젊다는 이유로 출전을 허락받지 못한 버트람은 낙담한다. 헬레나가 파리에 도착하여 "성공하면 제가 선택한 남자를 국왕의 힘으로 제 남편으로 만들어 주십시오. 대신 실패하면 보상은 죽음입니다."라는 조건으로 국왕을 치료하게 된다. 치료는 훌륭하게 성공했고, 국왕은 약속대로 궁정에 있던 젊은이들을 불러 모아 헬레나에게 선택하게 했고, 헬레나는 버트람을 지목한다. 버트람은 가난한 의사의 딸과의 결혼은 생각할 수 없다며 단호히 거부했지만, 주군의 체면을 깎는 것이냐며 국왕에게 질책받아 마지못해 승낙한다. 어쩔 수 없이 결혼은 했지만, 도저히 헬레나와의 첫날밤을 함께 할 마음이 들지 않은 버트람은, 용무가 있다며 먼저 귀가하라고 헬레나에게 말하고, 국왕에게도 알리지 않은 채 그날 페롤레스를 데리고 파리를 떠나 플로렌스로 출진한다.[1]3. 3. 3막

헬레나는 루시용 백작 부인에게 버트람에게서 온 편지를 전한다. 편지에는 "만약 나의 반지를 손에 넣고, 나의 아이를 낳아 보인다면 당신을 나의 아내로 인정하겠다"는 무리한 요구가 적혀 있었다.[3] 버트람의 어머니인 백작 부인은 아들의 행동에 분노한다.[3] 헬레나는 자신 때문에 버트람이 위험한 전장에 머무는 것이라 생각하여 순례 여행을 떠난다.[3] 여행 중 헬레나는 카플렛 미망인의 집에 묵게 되고, 그곳에서 버트람이 큰 공을 세웠으며 미망인의 딸 다이애나가 버트람에게 구애받고 있다는 것을 알게 된다.[3] 한편, 프랑스 귀족은 버트람에게 페롤레스가 허풍쟁이라고 충고하며, 헬레나는 다이애나와 카플렛 미망인에게 협력을 요청하여 침대 트릭 작전을 계획한다.[3]3. 4. 4막

군악대를 적에게 빼앗겼다는 실책을 조롱당한 페롤레스는 혼자서 되찾아 오겠다고 허세를 부려 물러설 수 없게 된다. 귀족들은 스스로 옷을 찢거나 상처를 내는 등 속이려고 생각하는 페롤레스를 덮쳐 눈을 가린다. 엉터리 외국어를 하며 적에게 붙잡힌 척하는 페롤레스를 버트람 앞으로 끌고 간다. 페롤레스는 고문을 당하지도 않고 군사 기밀을 떠벌리며 버트람을 무능하다고 헐뜯었고, 버트람은 그의 정체를 알게 되어 진중에서 추방한다.[4] 같은 날 밤, 버트람에게 불려간 다이애나는 헬레나가 가르쳐준 작전대로 정말로 자신을 사랑해준다면 버트람의 반지를 갖고 싶고, 그 대신 오늘 밤 두 사람의 만남을 기념하여 자신의 반지(사실은 헬레나의 것)를 버트람에게 선물하겠다는 조건을 내건다. 버트람은 다이애나와 잠자리를 갖기 위해서라면 어쩔 수 없다고 생각하여 이를 승낙하고, 다이애나(버트람은 그렇게 믿고 있지만 실제로는 헬레나)와 하룻밤을 함께 한다.[4]3. 5. 5막

전쟁이 끝나고 버트람이 돌아온 루시용에서는 헬레나가 이미 죽은 것으로 여겨지고 있었다. 지난 일은 어쩔 수 없다고 체념한 국왕과 백작 부인은, 버트람이 제안한 라푸의 딸과의 결혼을 허락한다. 맹세의 증표로 반지를 건네라고 국왕이 명령하자 버트람은 자신의 손가락에서 반지를 빼 라푸의 딸에게 건네지만, 이를 본 국왕은 그 반지는 자신이 헬레나에게 치료의 사례로 준 것인데 왜 버트람이 가지고 있는지 추궁한다.그때 다이애나가 나타나 버트람의 반지를 보여주며 자신과의 결혼 약속을 짓밟은 버트람을 비난한다. 버트람에 대한 분노를 다시 불태우면서, 헬레나의 반지를 다이애나가 가지고 있는 것에 더욱 납득할 수 없는 국왕에게 카플렛 미망인이 "반지의 진짜 주인을 소개하겠다"며 버트람의 아이를 임신한 헬레나를 데려온다.

헬레나는 버트람이 이전에 써 보낸 편지를 보여주며 여기에 적힌 대로 했다고 말하고, 버트람은 패배를 인정하고 "헬레나를 영원히, 영원히 사랑합니다"라고 국왕 앞에서 맹세한다. 국왕은 "끝이 좋으면 다 좋다"며 자리를 마무리한다.

4. 작품 분석

《끝이 좋으면 다 좋아》는 셰익스피어 생전에는 인기를 얻지 못했고, 이후에도 덜 알려진 희곡으로 남아있다. 이는 동화적 논리, 성 역할 전복, 냉소적 현실주의가 기묘하게 혼합되었기 때문이다. 헬레나가 사랑스럽지 않은 버트램을 사랑하는 것은 독자에게는 이해하기 어렵지만, 공연에서는 매력적인 배우를 캐스팅하고 버트램과 "옷걸이" 패러럴의 동성애적 관계 가능성을 강조함으로써 이를 용납할 수 있게 만들 수 있다. "그는 젊은 백작에게 말하는 그런 생각들로 더러운 장교입니다." (3막 5장.)[5]

버트램이 마지막 장면에서 단 한 줄 만에 증오에서 사랑으로 바뀌는 것은 심리적 현실주의를 중시하는 배우들에게는 문제가 될 수 있다. 그러나 몇몇 다른 해석에서는 그의 모호한 약속에서 "만약"이라는 단어를 강조한다. "만약 그녀가 폐하, 나를 이렇게 명확하게 알 수 있게 한다면, 나는 그녀를 사랑할 것이고, 영원히 사랑할 것입니다." 여기에는 마음의 변화가 전혀 없다.[6] 2009년 런던 로열 내셔널 극장 프로덕션에서는 버트램이 겉으로는 평범하게 약속하지만, 헬레나와 손을 잡고 무대 밖을 응시하며 "경악에 찬 당혹감"을 보이는 모습으로 끝을 맺어, 그가 왕 앞에서 체면을 지키기 위해 굴복했음을 시사했다.[7] 2018년 런던 샘 와나메이커 플레이하우스에서 캐롤라인 번이 연출한 해석에서는 헬레나가 버트램의 반지와 함께 그들의 유아를 왕 앞에 데려와, 버트램이 헬레나를 아내로 맞이하는 맹세(2막 2장)를 이행하도록 함으로써 화해를 이끌어냈다.[8]

존경받는 등장인물 중 하나는 루시용 백작 부인인데, 조지 버나드 쇼는 이를 "지금까지 쓰여진 가장 아름다운 노부인의 역할"이라고 평가했다.[6] 현대 연극에서는 종종 훌륭한 원숙한 여배우들을 위한 작품으로 홍보된다. 주디 덴치와 페기 애쉬크로프트는 트레버 넌의 "체호프적" 연출로 1982년 스트랫퍼드에서 "매혹적인...세속적인 지혜와 연민"을 보여주었다.[6][12][13] BBC 텔레비전 셰익스피어 프로덕션에서 그녀는 렘브란트의 마르가레타 데 헤르 초상화처럼 차려입은 셀리아 존슨이 연기했다.

최근 토머스 미들턴이 셰익스피어와 함께 이 연극을 공동 작업했거나 나중에 수정했다는 주장이 제기되었으나,[2][14] 보편적으로 받아들여지지는 않는다. 초판은 1623년에 간행된 셰익스피어 전집 퍼스트 폴리오이며, 그 이전에 단행본으로 출판된 적은 없었다. 작품 분위기나 스타일에 모순이 보이는 점으로 미루어 셰익스피어 자신이 후년에 개정했을 것이라는 설도 있지만,[23] 폴리오는 셰익스피어의 자필 초고를 저본으로 삼았고, 그 후의 수정이 반영되지 않아 생긴 모순이라는 추측이 일반적이다.

4. 1. 주제

All's Well That Ends Well영어《끝이 좋으면 다 좋다》는 조반니 보카치오의 작품 『데카메론』에 수록된 삽화(제3일 제9화)를 바탕으로 하고 있지만, 윌리엄 셰익스피어가 직접 읽은 것은 윌리엄 페인터의 영문 번역 『쾌락의 궁전』(''Palace of Pleasure'', 1566년)으로 추정된다.[24]이 작품은 "순수한 여주인공이 마음을 두는 남성과 맺어진다"라는 해피 엔딩 이야기라고 볼 수도 있지만, 전혀 다른 관점으로 볼 수 있다는 점에서 해석이 어렵다. 중세 귀족이 가난한 의사의 딸과의 결혼을 싫어하는 것은 당연하며, 로미오와 줄리엣처럼 당사자들이 사랑해도 주변에서 반대하는 경우와는 달리, 국왕이나 백작 부인, 노귀족 등 분별 있는 사람들이 헬레나를 지지하는 쪽이 부자연스럽기 때문이다.

버트럼의 시각에서 보면, 싫다고 말하는 여자에게 쫓아다니며, 모두 앞에서 망신을 당하고, 음모로 기정사실을 만들어 억지로 결혼하게 되는 배드 엔딩이 된다. 버트럼의 성격을 고려할 때, 그 후 두 사람이 행복하게 살았다는 보장은 작품에서 얻을 수 없다. 비평가들 사이에서도 버트럼에게 동정적인 자(새뮤얼 테일러 콜리지 등)와 비판적인 자(새뮤얼 존슨 등)로 나뉜다.

황당무계한 스토리와 등장인물들의 현실적이고 때로는 냉소적인 성격 묘사의 분열 또한 분명하다. 셰익스피어의 초기 희극 작품에서는 있을 수 없는 이러한 모순이 이 작품에서는 눈에 띄기 때문에, 단순하게 희극으로 분류하기 어려운 작품으로 "문제극"이라는 범주가 고안되었다.

4. 2. 배경

작품의 줄거리는 조반니 보카치오의 작품 데카메론에 수록된 삽화(제3일 제9화)를 바탕으로 하고 있지만, 셰익스피어가 직접 읽은 것은 윌리엄 페인터의 영문 번역 1566년 작품인 『쾌락의 궁전』(''Palace of Pleasure'')으로 추정된다.4. 3. 특징

이 작품은 셰익스피어 생전에는 큰 인기를 얻지 못했고, 이후에도 덜 알려진 희곡으로 남아있다. 이는 동화적 논리, 성 역할 전복, 냉소적 현실주의가 기묘하게 혼합되어 있기 때문이다. 예를 들어, 헬레나가 사랑스럽지 않은 버트램을 사랑하는 것은 독자들이 이해하기 어려울 수 있다.[5]많은 평론가들은 버트램이 갑작스럽게 태도를 바꾸는 것을 결점으로 여기며, 여러 가지 추측성 설명을 제시했다. 어떤 이들은 버트램의 개종이 '원치 않는 신분이 높은 남편을 얻기 위해 과제를 수행하는 현명한 계집아이'라는 극의 주제에 맞춰 갑작스럽고 마법처럼 나타나도록 의도된 것이라고 주장한다.[9] 또 다른 이들은 버트램이 혐오스러운 인물이 아니라, 가치에 대한 교훈을 배우는 미숙한 젊은이라고 해석한다.[10]

작품의 줄거리는 조반니 보카치오의 『데카메론』에 수록된 이야기(제3일 제9화)를 바탕으로 하지만, 셰익스피어는 윌리엄 페인터의 영문 번역본 『쾌락의 궁전』(''Palace of Pleasure'', 1566년)을 통해 이 이야기를 접했을 것으로 추정된다.

이 작품은 "문제극"으로 분류되기도 하는데, 이는 단순한 희극으로 보기 어려운 복잡한 특징들을 지니고 있기 때문이다. 예를 들어, 중세 귀족인 버트램이 가난한 의사의 딸과의 결혼을 꺼리는 것은 당연하게 여겨질 수 있다. 또한, 국왕, 백작 부인, 노귀족 등 분별 있는 사람들이 헬레나를 지지하는 것이 부자연스럽다는 지적도 있다.[24] 버트램의 관점에서 보면, 그는 싫어하는 여자에게 쫓기고, 모략으로 인해 억지로 결혼하게 되는 상황을 맞이한다.

4. 4. 비평

《끝이 좋으면 다 좋다》는 셰익스피어 생전에는 큰 인기를 얻지 못했고, 이후에도 덜 알려진 희곡으로 남아있다. 이는 동화적 논리, 성 역할의 전복, 냉소적 현실주의가 기묘하게 혼합된 탓으로 보인다. 특히 헬레나가 사랑스럽지 않은 버트램을 사랑하는 것은 독자들에게는 이해하기 어려운 부분이다.[5]하지만 공연에서는 매력적인 배우를 캐스팅하고, 버트램과 "옷걸이" 패러럴의 동성애적 관계 가능성을 강조함으로써 이를 수용 가능하게 만들 수 있다. "그는 젊은 백작에게 말하는 그런 생각들로 더러운 장교입니다." (3막 5장)라는 대사가 이러한 해석을 뒷받침한다.[5] 또한 버트램이 마지막 장면에서 단 한 줄 만에 증오에서 사랑으로 급변하는 것은 심리적 현실주의를 중시하는 배우들에게는 문제가 될 수 있다. 그러나 그의 모호한 약속에서 "만약"이라는 단어를 강조하는 해석도 있다. "만약 그녀가 폐하, 나를 이렇게 명확하게 알 수 있게 한다면, 나는 그녀를 사랑할 것이고, 영원히 사랑할 것입니다."라는 대사에서 마음의 변화가 전혀 없을 수도 있다는 것이다.[6]

2009년 런던 로열 내셔널 극장 프로덕션에서는 버트램이 겉으로는 평범하게 약속하지만, 헬레나와 손을 잡고 무대 밖을 응시하며 "경악에 찬 당혹감"을 보이는 모습으로 끝을 맺어, 그가 왕 앞에서 체면을 지키기 위해 굴복했음을 시사하기도 했다.[7] 2018년 런던 샘 와나메이커 플레이하우스에서 캐롤라인 번이 연출한 해석에서는 버트램이 헬레나를 아내로 맞이하는 것을 (2막 2장) 그녀가 자신의 아이를 낳을 때만으로 한정하는 맹세를 이행하도록 함으로써, 버트램과 헬레나의 화해를 이끌어냈다. 헬레나는 버트램의 반지와 함께, 그들의 유아를 왕 앞에서 그들의 마지막 대면 장면에 데려온다.[8]

많은 평론가들은 버트램의 갑작스러운 변화를 결점으로 여기며, 텍스트 누락 가능성 등 여러 추측성 설명을 제시해 왔다. 어떤 이들은 버트램의 개종이 '원치 않는 신분이 높은 남편을 얻기 위해 과제를 수행하는 현명한 계집아이'라는 극의 주제에 맞춰 갑작스럽고 마법처럼 나타나도록 의도된 것이라고 주장한다.[9] 또 다른 이들은 버트램을 혐오스러운 인물이 아니라 가치에 대한 교훈을 배우는 미숙한 젊은이로 보기도 한다.[10]

동시대 관객들은 버트램의 강제적인 결혼을 신교도 제임스 1세에게 충성 서약을 해야 하는 가톨릭교도들에게 적용된 새로운 요구 사항(1606)에 대한 은유로 쉽게 인식했을 것이라는 주장도 있다.[11]

많은 연출가들은 셰익스피어가 해피 엔딩을 의도했으며, 따라서 마지막 장면은 그렇게 연출되어야 한다는 견해를 취해왔다. 엘리야 모신스키는 1981년 BBC 텔레비전 셰익스피어 버전에서 버트램 역의 이안 찰슨이 헬레나에게 부드러운 키스를 하고 경이로운 표정으로 말하게 했다. 이안 찰슨의 버트램은 차갑고 이기적이었지만 여전히 매력적이었다. RSC의 1967년 공연은 이안 리처드슨이 버트램 역을 맡았으며, 여러 면에서 버트램을 동정심 있고 매력적으로 묘사했다.

존경받는 등장인물 중 하나는 루시용 백작 부인인데, 조지 버나드 쇼는 이를 "지금까지 쓰여진 가장 아름다운 노부인의 역할"이라고 평가했다.[6] 현대 연극에서는 종종 훌륭한 원숙한 여배우들을 위한 작품으로 홍보된다. 주디 덴치와 페기 애쉬크로프트는 트레버 넌의 공감적인, "체호프적" 연출로 1982년 스트랫퍼드에서 "매혹적인...세속적인 지혜와 연민"을 보여주었다.[6][12][13] BBC 텔레비전 셰익스피어 프로덕션에서 그녀는 렘브란트의 마르가레타 데 헤르 초상화처럼 차려입고 포즈를 취한 셀리아 존슨이 연기했다.

최근에는 토머스 미들턴이 셰익스피어와 함께 이 연극을 공동으로 작업했거나 나중에 수정했다는 주장이 제기되었으나,[2][14] 보편적으로 받아들여지지는 않는다.

이 작품은 헬레나가 주인공이므로 "순수한 여주인공이 마음을 두는 남성과 맺어진다"라는 해피 엔딩 이야기라고 볼 수도 있지만, 전혀 다른 관점으로 볼 수도 있다. 중세 귀족이 가난한 의사의 딸과의 결혼을 싫어하는 것은 당연하며, 로미오와 줄리엣처럼 당사자들이 사랑해도 주변에서 반대하는 것이 아니라, 국왕이나 백작 부인, 노귀족 등 분별 있는 사람들이 헬레나를 지지하는 쪽이 부자연스럽기 때문이다.[24] 버트럼의 시각에서 보면 싫다고 말하는 여자에게 쫓아다니며, 모두 앞에서 망신을 당하고 음모로 기정사실을 만들어 억지로 결혼하게 되는 배드 엔딩이 된다.

비평가들 사이에서도 버트럼에게 동정적인 자(새뮤얼 테일러 콜리지 등)와 비판적인 자(새뮤얼 존슨 등)로 나뉜다. 또한 황당무계한 스토리와 등장인물들의 현실적이고 때로는 냉소적인 성격 묘사의 분열 또한 분명하다. 이러한 모순 때문에 이 작품은 단순하게 희극으로 분류하기 어려워 "문제극"이라는 카테고리가 고안되었다.

5. 한국적 수용과 해석

이전 답변에서 원본 소스가 제공되지 않아 위키텍스트 작성이 불가능하다고 말씀드렸습니다. 여전히 원본 소스(`source`)가 없는 상태이므로, 주어진 `title`, `section-title`, `summary` 정보만으로는 지시사항에 따라 문서를 수정하거나 생성할 수 없습니다. 원본 소스를 제공해주시면, 지시사항을 완벽하게 준수하여 위키텍스트를 작성하고, 필요한 경우 수정하여 출력하겠습니다.

6. 각색 및 번안

셰익스피어 생전은 물론 왕정 복고(1660년) 이전의 상연 기록은 남아 있지 않다. 가장 오래된 상연 기록은 1741년 굿맨즈 필즈 극장(Goodman's Fields Theatre)에서의 공연이며, 이듬해 드루리 레인 극장(Theatre Royal)에서도 상연되었다. 그 후 수십 년 동안 산발적으로 무대에 올려졌으나, 모두 페롤레스를 중심으로 희극성을 강조한 개작판이었다. 1794년 필립 켐블은 희극적인 부분을 깎고 센티멘털한 방향으로 전환한 개작을 만들었다. 20세기에 들어서야 오리지널 형태로 본격적으로 상연되기 시작했으며, 1927년 버밍엄 레퍼토리 극장에서 상연되었을 때 로렌스 올리비에가 페롤레스를 연기했다.

6. 1. 영화

BBC 텔레비전 셰익스피어(1980년)에서 영화화되었다.6. 2. 오페라

1832년 코벤트 가든의 로열 오페라 하우스에서 오페라 버전이 발표되었는데, 이는 이 작품의 베드 트릭 등이 당시(빅토리아 시대)의 미의식이나 도덕관에 맞지 않았기 때문에 원형을 알아볼 수 없을 정도로 각색이 더해진 것이다.참조

[1]

서적

The Oxford Shakespeare: All's Well That Ends Well

Oxford University Press

1993

[2]

뉴스

Many Hands – A New Shakespeare Collaboration?

http://www.cems-oxfo[...]

2012-04-19

[3]

서적

The Oxford Shakespeare: All's Well That Ends Well

Oxford University Press

1993

[4]

서적

A Shakespeare Companion 1564–1964

Penguin

1964

[5]

서적

Gender and performance in Shakespeare's problem comedies

Indiana University Press

1997

[6]

서적

The Rough Guide to Shakespeare

Penguin

2008

[7]

뉴스

Theatre review: All's Well That Ends Well / Olivier, London

https://www.theguard[...]

2011-05-09

[8]

웹사이트

All's Well That Ends Well, review: Eye-opening and vividly alive

https://www.independ[...]

2018-01-18

[9]

문서

Shakespeare's Problem Comedies

1931

[10]

문서

Shakespeare in Performance

1984

[11]

간행물

Bad Faith

2017-08

[12]

뉴스

Judi...and the beast

https://www.theguard[...]

2009-07-05

[13]

서적

One Night Stands: a Critic's View of Modern British Theatre

Nick Hern Books

2001

[14]

서적

New Oxford Shakespeare: Modern Critical Edition

Oxford University Press

2016

[15]

서적

A biographical dictionary of actors, actresses, musicians, dancers, managers and other stage personnel in London, 1660–1800

Southern Illinois University Press

[16]

서적

Some account of the English stage: from the Restoration in 1660 to 1830

Carrington

[17]

문서

2003

[18]

서적

Oxford Dictionary of National Biography

[19]

문서

William Linley's song "Was this fair face" was written for All's Well That Ends Well.

[20]

문서

Four Essays on Shakespeare

1932

[21]

문서

All's Well That Ends Well

[22]

서적

Broken nuptials in Shakespeare's plays

University of Yale Press

1983

[23]

서적

"A Shakespeare Companion 1564-1964"

Penguin

1964

[24]

문서

この3人のうち原作となった『デカメロン』(とその英訳)に登場するのは国王だけであり、しかも原作において国王はバートラムとの結婚を願い出たヘレナに対してやむをえず承諾をしているにすぎない(『終わりよければすべてよし』白水Uブックス版、p. 191)。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com